本网讯 有机太阳能电池(OSCs)由于其重量轻、柔韧性好、成本低,在柔性便携设备上具有巨大的商业潜力。随着分子设计的不断深入和器件工艺的优化,基于聚合物给体/非富勒烯受体的太阳能电池的效率已突破21%。为了进一步提高OSCs的光伏性能,我校化学化工学院(功能晶态材料化学江西省重点实验室)研究团队创新性利用“三元共聚”策略,通过在三元共聚物骨架中精准植入第三功能单元,成功构筑具有1D/2A或2D/1A结构的先进光电材料体系,在OSC的形貌调控、机械性能及高效率制备等方面取得了一系列进展。

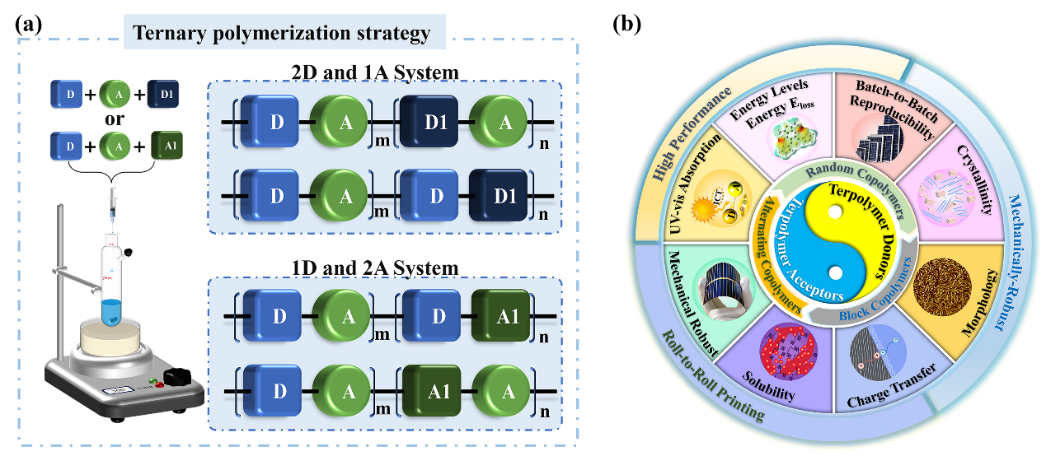

首先,针对有机太阳能电池产业化进程中性能稳定性与可加工性协同优化的关键科学问题,黄斌博士和刘晋彪教授联合重庆大学陈珊珊副教授和高丽大学Han Young Woo教授等人系统介绍和总结了三元共聚策略在高性能聚合物光电材料领域的最新进展,并提出了基于三元共聚策略在未来有机太阳能电池中存在的挑战和应用前景(如图1所示)。综述以“High-Performance Photoactive Polymers: Innovations in Ternary Polymerization for Solar Applications”为题发表于Advanced Energy Materials,第一作者为直博生方雨。

图1.(a)三元共聚中聚合物常见的结构;(b)三元共聚策略对光电性能的调控

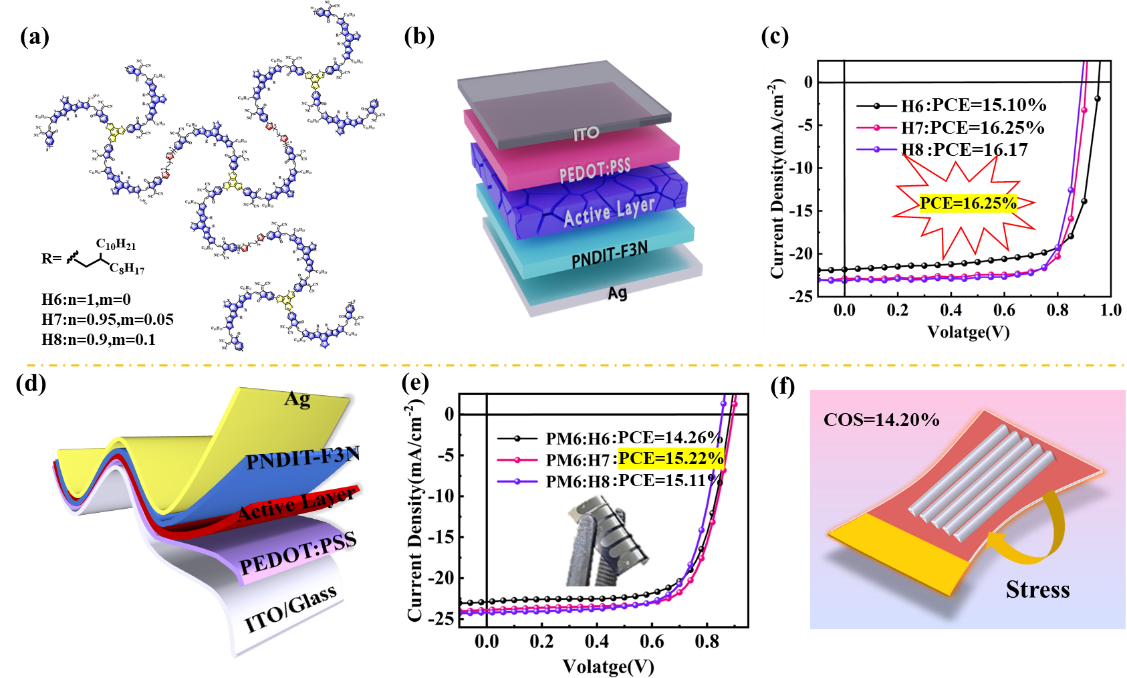

其次,针对有机太阳能电池柔性化进程中受体材料力学性能不足的瓶颈问题,黄斌博士和刘昆明博士通过分子工程策略,创新性地采用三元共聚策略在聚合物受体骨架中引入柔性间隔单元(FS),成功实现了材料溶解加工性与力学柔性的协同优化(如图2所示)。通过精确调控FS含量(5 wt.%),所得新型三元共聚物H7在保持高效电荷传输性能和刚性器件效率16.25%的同时,显著提升了材料的抗断裂能力——裂纹起始应变(COS)从传统材料的不足5%跃升至14.20%,还使得基于H7的柔性器件效率达到15.22%。该研究不仅揭示了分子链柔性调控对光电器件力学-光电协同优化的重要作用,更通过阐述“分子结构-力学性能-器件性能”的内在规律,为开发适用于可穿戴设备的高性能柔性太阳能电池提供了新思路。相关成果以“Flexible Spacer Units Enhance 3D Terpolymer Acceptors’ Optoelectronic Performance in Rigid and Flexible Devices”为题发表于Macromolecules。硕士研究生汪小平为论文第一作者。

图2. 三元聚合物受体在刚性和柔性器件上的光伏性能

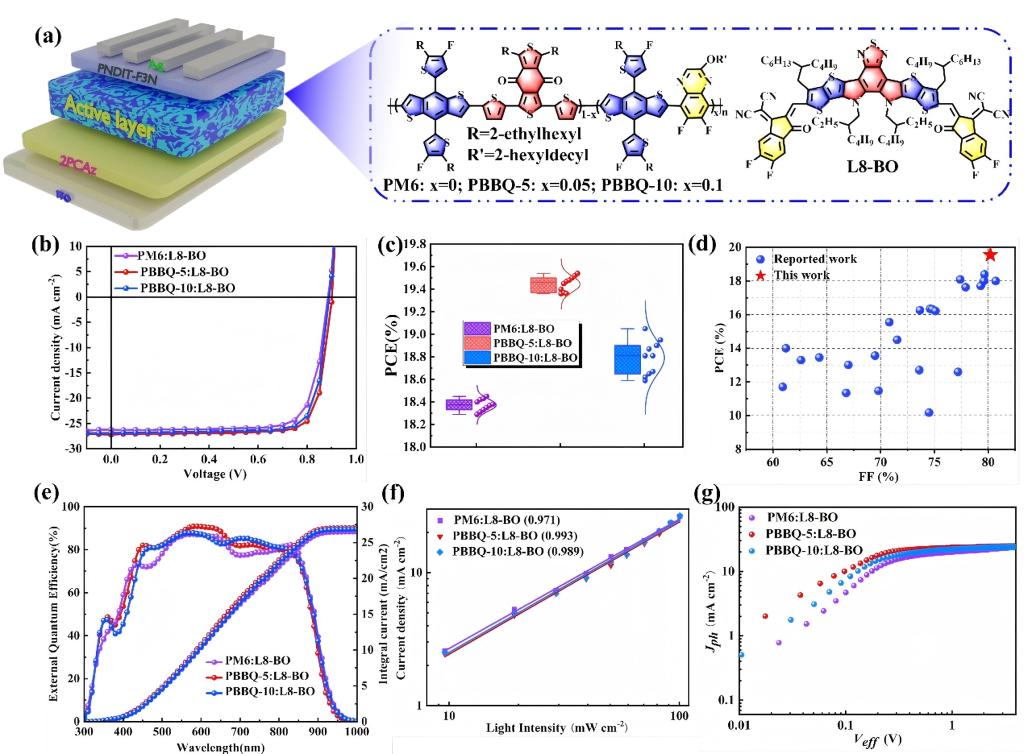

最后,针对三元共聚策略中第三组分破坏聚合物序列周期性的关键瓶颈问题,黄斌博士与李立清教授创新性提出“分子精准手术”设计理念。研究团队以明星给体PM6为分子母体,通过引入含二氟取代喹诺啉(ff-Qx)的第三功能单元,构建了兼具非共价键锁合与静电势梯度的双轴调控机制(如图3所示)。实验证实,ff-Qx单元通过N···S非共价相互作用显著提升了聚合物的共轭面,同时通过静电势差构建分子间电子传输通道,有效提高混合膜的电荷传输性能。这种"分子内锁固-分子间协同"的双重作用,使三元给体PBBQ-5在保持序列规整度的前提下,实现19.54%的器件效率。研究证明,尽管利用三元的方法引入第三组分会导致聚合物骨架的不规则分布,但是通过在分子内构建非共价键和改善聚合物给体的ESP,可以有效增强分子内/分子间相互作用,为开发高性能聚合物供体提供了一条新途径。研究成果以“Fine-Tuning Intra/Inter-Molecular Interaction via Ternary Copolymerization Strategy to Obtain Efficient Polymer Donors”为题发表于Small。

图3. 三元共聚策略构建非共价键和调节静电势提高光电性能

黄斌博士长期从事光伏材料设计与器件组装方面的研究,主持国家自然科学基金等国家级和省部级科研项目2项,相关研究成果发表于Angew. Chem., Int. Ed.、Adv. Mater.、Adv. Energy Mater.、Adv. Funct. Mater.等期刊,并担任eScience、Battery Energy及Information & Functional Materials(IFM)期刊青年编委。

(文、图/黄斌)

![]() 赣公网安备 36070202000070号

赣公网安备 36070202000070号